文 / 王萱

在「CIT 當代策展的新挑戰」國際論壇的第二日,主題指向「跨地域、跨文化的策展與地緣政治」。由兩位主持人許芳慈、高森信男,與鄭大衛(David Teh)、徐文瑞、柔伊.柏特(Zoe Butt)、呂佩怡及弗朗西斯.馬拉維拉斯(Francis Maravillas)五位講者,展開一整日緊湊的講演與討論。在主持人許芳慈的介紹下,來自新加坡大學的學者鄭大衛以「策展的職能為何?」開題,這個看似基本的提問,卻隱隱地指涉了當日講者們對於策展一職的自省與思考。今日的策展人們,對於身分、參與介入方式以及職能的界定越來越謹慎,而在地緣政治與全球脈絡下的定位意識,也讓這個以串連與展示為核心的工作,再次思索在不同地緣政治脈絡下的意義與反省。(延伸閱讀:CIT19國際論壇「當代策展的亞洲語境及其超越」第一日,從跨領域策展和教育轉向說起)

房間裡的大象:國家、官僚主義與策展人

鄭大衛首先說明自己的論述框架:指向20世紀下半葉出現的「獨立」策展人、以當前為視域範疇的「當代」藝術,以及在地理範疇中的「東南亞」三點,並進一步反思「是什麼定義了亞洲當代藝術中的策展角色?」這個詰問點出了全球化下、以地緣政治所導向的差異。回到問題的基本層面,他再以三個面向切入關於當代亞洲策展人職能的思考。他以職能的定義、成因與目的,敘述了其針對該議題的探究。當他問出「策展人的功能,是對誰而言的功能」時,似乎也間接地回應了臺灣策展人在思考這個職業的可能時的一項關鍵意義。

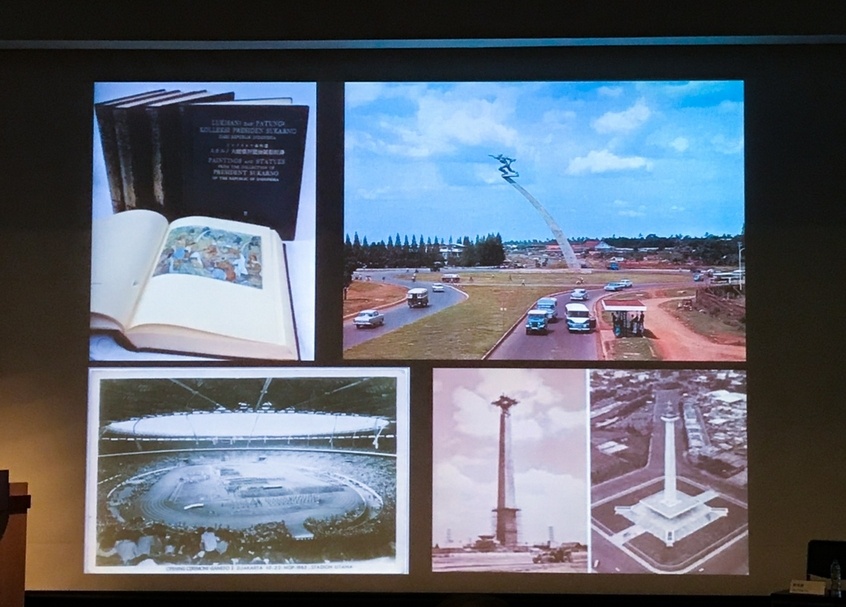

他先指出「策展人和藝術史」間關係的轉變,今日的策展人是如何以新自由主義之名,重組了藝術史的樣貌。從過去的文物保存轉向展覽主導者的功能,透過論述權與出版的即時反饋,其影響力有時甚至超越藝術家。而策展人與藝術史學者的不對等關係,也讓兩者在全球藝術的位階中更為懸殊。再者,他則回到新加坡進一步討論「策展人與國家」的關聯。相較於西方策展人在1990年代與國家對立的緊張關係,他認為在新加坡,策展人的生產實則是符合國家計畫下的產物、是如同「房間裡的大象」(Elephant in the room)的存在。被忽視卻顯而易見的國家權力,籠罩著東南亞、當然也包括策展人。自新加坡從馬來亞(今馬來西亞聯邦)獨立後,由國家計畫所策動的藝文生產,互相依存的關係也是區域框架下策展人所無法忽視的現實。在當代藝術的共同市場中,似乎無人能夠逃離政治,而透過不同區域框架的討論,也更加彰顯出官僚主義的影響。對照於將視線從大陸轉向全球的西方策展人,東南亞的策展人則更像是亞洲區域的註解提供者,鄭大衛透過「威尼斯雙年展」(La Biennale di Venezia)的國家館展出,說明國家權力、官僚主義與策展間密不可分的關係。他也以手機更新為例,舉出這種官僚系統的高度自動化運作狀態。而在不可見的官僚體制運作中探討策展人的職能,鄭大衛則援引了米歇爾.傅柯(Michel Foucault)1969年論及的「作者權」與波里斯.葛羅伊斯(Boris Groys)《The Total Art of Stalinism》(1988),藉此直問在這個前提下,作者是誰?然而,在與東南亞現代化進程文化工作的相互檢閱之下,他更認為在此區域的策展角色實則是由國家所擔負,並透過官僚中心的運作在全球藝術圖景中,以當代藝術作為偽裝所呈現的價值意識。

許芳慈向鄭大衛提問,「在如此複雜的機制運作下,我們(策展人)還有希望嗎?」鄭則正面地回應道,「其實在地機構仍能挑戰各種異質化的可能。我們可以在許多場域嗅聞道這種國家型的論述,而策展人正是一個能持續鬆動這類論述的環節。」

今日南方與原民視角:地緣作為策略思考

承接著鄭大衛對於區域差異之策展人角色的審視,在臺灣亦不乏延續著所謂的「南向」與「新南向」政策的文化軌跡,呂佩怡的報告便以「南方」議題為主軸,進一步探討相關計畫實踐背後所承攬的文化策略、驅動力與發展進程。她羅列出以「南方」為導向的國內外策展觀點與實踐,探討其中彼此相承與對應的關係及方法論,從各自脈絡探討地緣政治的現實。

呂佩怡首先透過錨定以「全球南方」(Global South)為視野的案例開啟討論。包含「南-南結盟」與繼承其精神的「赤道計畫」(#Equator),透過合作結盟對抗主導話語權的相對「北方」。2017年的第14屆文件展(documenta)以「向雅典學習」(Learning from Athens)為題,以希臘作為相對於德國的南方,並在該展復刊雜誌《南方:一種心靈狀態》(South as a State of Mind),藉該區域現況作為對(全球)南方的喻指與回應。然而,此舉也造成了來自各方的批判和質疑聲浪,原初的反省和善意被認為是再次的殖民與掠奪。以及,地理位於南方、實際上則因拓殖歷史而維持「北方」狀態的澳洲,是如何透過「亞太三年展」(Asia Pacific Triennial)成為以地緣位置加入「南方」範疇的案例。

回到臺灣,她溯及日本殖民統治時期的紀錄片《南進臺灣》,隨著二戰結束、中國國民黨撤入臺灣;1970、1980年代鄉土運動對於高壓統治的反抗、至公民權力意識甦醒;1993年李登輝政府「南向政策」,直至2016年蔡英文政府「新南向政策」。「南方」隨時代脈絡而出現殊異多樣的意/異義,更在地緣政治、經貿發展與身分認同的各種焦慮中,作為應對的一種方法。而在以此為策展實踐的方法論中,呂佩怡以近年來三個關於「南方」的展覽為例:「南國.南國——臺越藝術家交流計畫」、「南方——問與聽的藝術」及「南方以南:南迴藝術計畫」,不論是邊緣的連結、批判或肯認,通過析理展覽的成因、策略與實踐方法,她認為在以「南方」作為方法的展覽嘗試拓展意義之餘,更要謹慎地與政策資源保持適當距離,以避免為其所用。她也援用強調不同時間觀與節奏感的「土時間」概念,作為突破主流思考框架與南北價值意識的思考。

其中,曾策劃「南方:問與聽的藝術」一展的徐文瑞則以參與策劃「大山地門當代藝術展」的經驗,回應了一開始鄭大衛提出在策展運作的己身定位,以及在上述亞洲區域框架下,其所嘗試突破的路徑。他自近年持續關注的原民議題出發,藉由「南島語族的擴散地圖」呈現過去由大陸為主體的歷史書寫,轉向以海洋為主的敘事定位。這也直指臺灣從一個新興國家重新建立身分認同的議題,而此思考路徑使其回溯至臺灣在現代殖民主義進入前的「原初」狀態。徐文瑞便是透過所謂的策展方法,重新強調原民的關鍵位置,以及南島語族的遷徙痕跡——即人類移動軌跡與過程。他認為,從對南島語族的探討,可以回應人與自然的關係之外,也可作為臺灣人身分定位的再次認識。其中所欲提出的觀點並非單純的去中國化,而是藉由理解自身作為「人」這個角色、如何活在人類世概念之地球上的一種討論方法。

他以臺灣原民分佈地圖為例,在偏差與誤解中的劃分也正如同一種待解殖的狀態,指出種族隔離政策是如何延伸至我們今日的思考中,同時映射出現代性中的空間治理隔閡。徐文瑞也強調,自己在展覽中的定位並非是作者,他認為原住民族在臺灣當代藝術中欠缺論述,而他在與藝術家的合作中則嘗試以超越政策制度的方法,提出原民藝術家在各自的脈絡中重新創造解構的可能。

以良心為前提,策展人的責任與款待之道

柔依.柏特(Zoe Butt)則以「良心」作為其論點的主軸,在講臺上緩緩來回踱步的她,仿若揭開重重回憶的姿態講述自己的論題。過去曾於藝術機構服務的柏特,在後來與藝術家密切共同工作中,看到他/她們是如何捍衛自己的理念與創作、如何質疑既存或虛構的歷史,並藉由研究與藝術性的手法讓真實再次浮現。此外,她透過參與「第14屆沙迦雙年展:走出同溫層」(Sharjah Biennial 14: Leaving the Echo Chamber)的委託策展計畫「超越箭矢之旅」(Journey Beyond the Arrow)的經驗思考,當展覽呈現著超越國界與疆域的歷史創傷予國際觀眾時,這代表了什麼?身為策展人的她反問自己,為何需一再為異地的觀眾展示這些不屬於他們的歷史。藉由思考策展人在其中作為驅動角色的定位,她進一步向自己提問:身為策展人所應擔負的責任是什麼?

對她來說,「良心」一詞雖看似情緒化、非理性,但這種真誠更是策展人職責中非常重要之處。策展人該如何謹慎地找出合適的視覺展示機制、資源與合作模式,讓藝術家的研究得以與公眾分享,甚至使真實的歷史得以再現。

當日最後一位講者弗朗西斯.馬拉維拉斯(Francis Maravillas),在四位策展人與研究者不斷自我思辨與內省的論述後,看似輕巧地將「亞洲飲食文化」端上講臺。他列舉了許多以食物作為交會點的展覽,藉飲食為基底,加入藝術家思考全球化、環境、記憶、國族、身分、性別等各面向的思辨。其中,他以梅拉嘉斯瑪(Mella Jaarsma)的《我吃你吃我》(I Eat You Eat Me)為例,參與者透過互相餵食共進一餐,創造出親密的用餐情境。在彼此餵食間,強調信任作為關係中的重要性,並涉及商品與身體、情感反應的過程,同時展現出權力關係。他藉此指出這種具「親和力」的熱情好客及待客之道,也意味著開放自我、放棄主權的一種宣告。並以表演中展現的權力關係,說明策展機制也同樣能具現這種連結。

在馬拉維拉斯闡述作為策展人的好客之道時,也讓人憶起徐文瑞在其發表中提到,「策展本身就是一種權力。如果我們有這樣的意識,便要更加小心地去探討、傾聽與詢問,同時也清楚認清自己是局外人、是個客人。」無論是作為主或客,具有權力意識與責任感的策展人們在展覽製作中同步自省與反思,也是以地緣性為討論脈絡的第二日論壇中,五位講者不約而同指向的論調。當回到以地域、文化脈絡下的深刻思考,講者們以審視的角度檢閱身為「策展人」的職能、職責、道德與方法時,這似乎並非單純巧合,而更像是伴隨著全球化發展至今的策展人們,集體面臨到那些無法迴避的情境。

(本文作者為王萱,全文刊載於典藏 ARTouch.com ,文章上線時間2019.12.04)